Dogmenfalle Politik – Haushalt, AfD, Israel als Krisensymptome

Von Timo Braun – veröffentlicht durch den Ethischer Rat der Menschheit

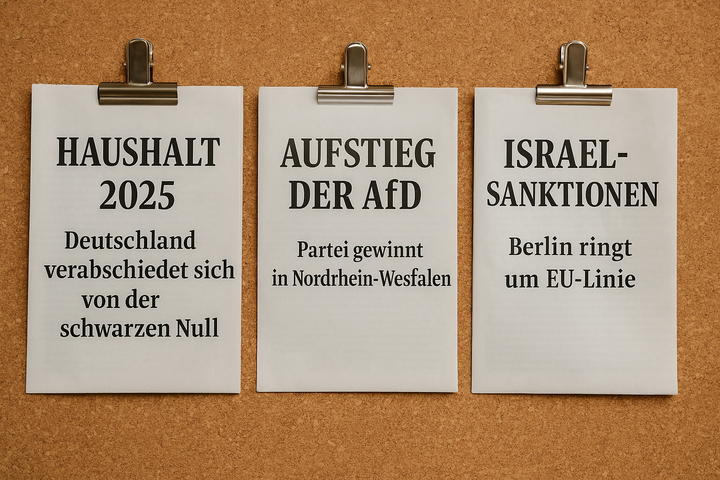

Ausgangspunkt: Drei Schlagzeilen, ein Kern

- Haushalt 2025: Deutschland verabschiedet sich von der „schwarzen Null“ und geht in eine Ära massiver Ausgaben.

- Aufstieg der AfD: Besonders in Nordrhein-Westfalen gewinnt die Partei lokal an Boden.

- Israel-Sanktionen: Berlin ringt mit der Frage, ob es EU-Sanktionen gegen Israel mitträgt.

Drei verschiedene Debatten, ein gemeinsamer Nenner: Dogmen bestimmen den Diskurs – nicht lebendige Wahrheit.

Drei Gesichter der Dogmen

-

Finanzdogma „Sparen um jeden Preis“ vs. „Investieren um jeden Preis.“ – In beiden Fällen fehlt die Frage: Welche Ausgaben stärken das Leben, welche zerstören es?

Anker: Ökonomische Forschung (z. B. Alesina & Perotti, 1995) zeigt, dass starre Sparprogramme langfristig politische Instabilität fördern, während gezielte Investitionen Resilienz schaffen können.

-

Identitätsdogma „Nur wir sichern Demokratie“ vs. „Nur wir sind das Volk.“ – In beiden Fällen fehlt die Frage: Wie heilt man Vertrauen?

Anker: Sozialpsychologische Studien (Noury & Roland, 2020) belegen, dass Populismus dort gedeiht, wo Menschen sich dauerhaft unverstanden fühlen – nicht dort, wo man ihnen starre Etiketten aufdrückt.

-

Moralisches Dogma „Immer solidarisch mit Israel“ vs. „Immer kritisch sanktionieren.“ – In beiden Fällen fehlt die Frage: Wie schützt man real Menschenleben – hier und dort?

Anker: Konfliktforschung (Burton, 1990; Lederach, 1997) zeigt, dass moralische Absolutismen in internationalen Konflikten meist Blockaden erzeugen. Frieden entsteht, wenn konkrete Schutzbedarfe über Schuld- oder Loyalitätsrhetorik gestellt werden.

Kausal-tiefenpsychologische Analyse

-

Angst als Wurzel – Angst vor Kontrollverlust (Haushalt). – Angst vor Identitätsverlust (AfD). – Angst vor Schuld (Israel).

Anker: Die Stressforschung (Yerkes & Dodson, 1908) zeigt, dass Systeme unter zu hohem Druck in rigide Muster fliehen. Dogmen sind Ausdruck dieser Überforderung.

-

Projektionsmechanismus – Innere Spannungen werden externalisiert. – „Die Schulden sind schuld.“ – „Die Fremden sind schuld.“ – „Die Vergangenheit zwingt uns.“

Anker: Freuds Konzept der Projektion (1911) und seine moderne Weiterentwicklung (Vaillant, 1992) erklären, wie Systeme eigene Schwächen auf äußere Feinde verlagern.

-

Kindliche Abwehr – Politik reagiert regressiv, flüchtet in starre Regeln. – Dogmen dienen wie Zaubersprüche: man klammert sich an sie, um das Unbekannte zu bannen.

Anker: Entwicklungspsychologie (Piaget, 1952) beschreibt diese Tendenz als Rückfall in magisches Denken, wenn komplexe Unsicherheit nicht ausgehalten wird.

Dedogmatisierung als Ausweg

- Haushalt: Maßstab ist nicht „Schuldengrenze“, sondern: Welche Ausgaben stärken Würde, welche zerstören sie?

- AfD-Aufstieg: Maßstab ist nicht „rechts oder links“, sondern: Welche kollektiven Verletzungen schreien nach Anerkennung?

- Israel-Sanktionen: Maßstab ist nicht „immer dafür oder dagegen“, sondern: Wie schützt man konkret Menschenleben?

Schlussfolgerung

Haushalt, AfD, Israel – drei Schlagzeilen, die wie isolierte Debatten wirken, sind Ausdruck derselben Krankheit: Dogmen ersetzen Wahrheit.

Die Heilung beginnt dort, wo wir die Dogmen entlarven – und standhaft genug sind, die Leere auszuhalten, die entsteht, wenn der Zauberspruch verstummt.

Nicht das Dogma schützt. Der Mut zur lebendigen Entscheidung schützt.

Weiterführend

Die hier skizzierte Analyse ist eingebettet in das Dossier 2025 – ein dreibändiges Werk, das dokumentiert, wie Dogmen und Projektionen systemische Krisen erzeugen.

- Band I – Das System der Armut (erscheint in Kürze): konkrete Fallakten und Verwaltungsrealität.

- Band III – Der Schlussstein (ISBN 978-3-912036-17-6): systemische Synopse und Analyse der Schuldumkehr.

Mehr dazu im ECoH-Bücherregal.

Literatur

- Alesina, A., & Perotti, R. (1995). Fiscal expansions and adjustments in OECD countries. Economic Policy, 10(21), 205–248.

- Asch, S. E. (1956). Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority. Psychological Monographs, 70(9), 1–70.

- Burton, J. (1990). Conflict: Resolution and prevention. St. Martin’s Press.

- Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press.

- Lederach, J. P. (1997). Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies. United States Institute of Peace Press.

- Noury, A., & Roland, G. (2020). Identity politics and populism in Europe. Annual Review of Political Science, 23, 421–439.

- Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. International Universities Press.

- Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. Development and Psychopathology, 24(2), 335–344.

- Vaillant, G. E. (1992). Ego mechanisms of defense: A guide for clinicians and researchers. American Psychiatric Pub.

- Werner, E. E. (1995). Resilience in development. Current Directions in Psychological Science, 4(3), 81–85.

- Yerkes, R. M., & Dodson, J. D. (1908). The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18(5), 459–482.