Der sterbende Staatsorganismus

Von Timo Braun – veröffentlicht durch den Ethischer Rat der Menschheit

Wie Schuld, Geld und Überregulierung den Niedergang moderner Staaten sichtbar machen

Eine systemische Analyse für Deutschland, Europa und die globale Ordnung

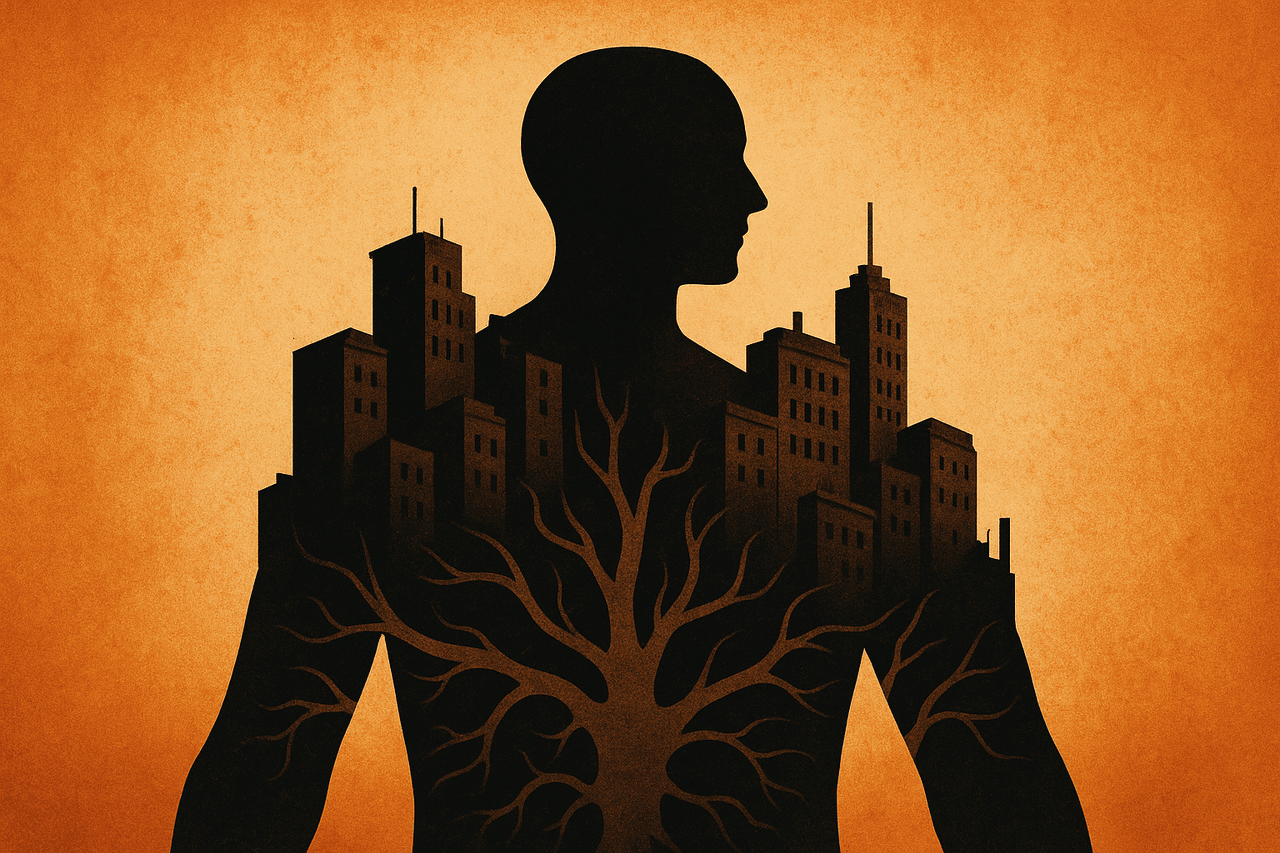

1. Einleitung: Staaten als komplexe Organismen

Moderne Staaten verhalten sich funktional wie komplexe Organismen: Sie bestehen aus Netzwerken von Energieflüssen, Kommunikation, Rückkopplung und Selbstregulation. Niklas Luhmann beschreibt soziale Systeme explizit als autopoietisch, selbstreferenziell und strukturell gekoppelt, ähnlich biologischen Systemen, die ihren Stoffwechsel und ihre Operationen selbst hervorbringen.1

Die historische Komplexitätsforschung zeigt zudem, dass Gesellschaften in späten Entwicklungsphasen typischerweise in ein Muster aus steigender Komplexität, zunehmender Regulierung, sinkender Problemlösungsfähigkeit und wachsender energetischer Belastung eintreten. Dieses Muster hat Joseph Tainter in The Collapse of Complex Societies grundlegend beschrieben.2

Vor diesem Hintergrund ist es analytisch legitim, heutige Staatsgebilde wie Deutschland und die EU nicht nur metaphorisch, sondern strukturell mit biologischen Organismen zu vergleichen.

2. Historische Niedergangsmuster: Rom, Osmanisches Reich, Sowjetunion

2.1 Spätrömisches Reich: Steuerdruck, Preisregulierung, Bürokratie

Das Spätrom zeigte unter Diokletian massive Preisregulierungen, Steuererhöhungen, eine rapide Ausweitung des Verwaltungsapparats sowie starke Eingriffe in Berufs- und Lebensstrukturen. Das Edictum de Pretiis Rerum Venalium (301 n. Chr.) legte Höchstpreise und Löhne fest und bedrohte Verstöße mit erheblichen Strafen.3 Forschungen belegen, dass diese Maßnahmen Schwarzmärkte erzeugten, die Wirtschaft schwächten und das Vertrauen in die Führung weiter verringerten.4

2.2 Osmanisches Reich im 19. Jahrhundert: Schuldenfalle und Gläubigeraufsicht

Das Osmanische Reich reagierte im 19. Jahrhundert auf militärische, fiskalische und geopolitische Krisen mit massiver Zentralisierung, Schuldenaufnahme und einer Ausweitung des Verwaltungsapparats. Şevket Pamuk zeigt, wie die Staatsschulden explodierten und 1881 zur Einrichtung der Ottoman Public Debt Administration führten, einer internationalen Gläubigerinstitution, die zentrale Einnahmen direkt kontrollierte.5 Dieser Mechanismus gilt heute als klassisches Beispiel für den Niedergang überdehnter Großsysteme.6

2.3 Späte Sowjetunion: Moralisierende Überregulierung

In der späten Sowjetunion wurden wirtschaftliche Probleme zunehmend als moralisches Versagen interpretiert. Elena Kochetkova dokumentiert, wie über „Volkskontrolle“, Berichtspflichten und moralische Kampagnen ein Übermaß an Regulierung erzeugt wurde, während die reale Leistungsfähigkeit sank.7 Auch hier zeigt sich das Muster des überreagierenden Immunsystems eines degenerierenden Organismus.

3. Theoretischer Rahmen: Komplexität, abnehmende Erträge und Systemkollaps

Joseph Tainter belegt, dass komplexe Gesellschaften auf Herausforderungen mit mehr Komplexität reagieren: neue Behörden, neue Regeln, mehr Kontrolle. In frühen Phasen verbessert das Stabilität, später jedoch entstehen abnehmende Grenzerträge. Der Aufwand übersteigt den Nutzen, und der Organismus wird fragil.2

Moderne systemwissenschaftliche Modelle zeigen, dass auch heutige Demokratien Gefahr laufen, durch Überkomplexität, Ressourcenstress und institutionelle Selbstabschottung in eine Phase struktureller Degeneration einzutreten.8

Luhmanns Theorie erklärt, warum: Teilsysteme wie Politik, Recht oder Verwaltung reproduzieren in Krisen ihre eigene Funktionslogik, statt sich zu vereinfachen, was mit biologischen Entzündungsprozessen vergleichbar ist.1

4. Übertragung auf Deutschland: Das degenerative Muster

In Deutschland sind heute alle klassischen Niedergangssignaturen sichtbar:

4.1 Energieblockade (Geldfluss)

- Rekordsteuern und Abgaben

- Staatsausgaben auf historischem Höchststand

- Wachstums- und Produktivitätsschwäche

4.2 Überregulierung

Regulierungswellen in Energie, Bau, Arbeit, Lieferketten und Compliance erzeugen steigende Transaktionskosten: exakt wie im römischen Spätstadium.3

4.3 Schuldlogik als Steuerungsinstrument

Schuld wird nicht mehr episodisch, sondern strukturell eingesetzt: juristisch, fiskalisch, moralisch – vom Bürger bis zum Staatshaushalt.

4.4 Verwaltung als überreagierendes Immunsystem

Wie in der sowjetischen Endphase wächst der Kontroll-, Prüf- und Dokumentationsapparat schneller als die Problemlösefähigkeit.7

Das entspricht medizinisch einer chronischen Entzündung: Das System verbraucht Energie, um sich selbst zu kontrollieren und schwächt dadurch den Gesamtorganismus.

5. Europa: Überkompensation durch Kontrolle

Auf EU-Ebene zeigt sich dieselbe Dynamik:

- extrem hohe Regulierungsdichte

- zentralisierte Entscheidungsprozesse

- Tendenz zur Überwachung und Vorverlagerung von Kontrolle

Politikwissenschaftliche Analysen deuten dies als Zeichen struktureller Unsicherheit und Überlastung, vergleichbar mit den Endphasen früherer Großreiche.8

6. Globales Muster: Der Organismus Erde in Überlastung

Komplexitätsforschung, Klimawissenschaft, Governance-Studien und soziologische Meta-Analysen bestätigen:

Die globale Ordnung befindet sich in einer Überlastungsschleife, geprägt von:

- institutioneller Ermüdung

- wachsender Regulierung

- sinkender Problemlösungsfähigkeit

- wachsender Ungleichheit

- Ressourcenstress

Diese Muster decken sich mit historischen Kollapsmechanismen.8

7. Schlussfolgerung: Der Organismus ist real, nicht metaphorisch

Die Parallelen zwischen biologischem Organismus und politischem System sind strukturell, nicht poetisch:

- Schuld = toxisches Signalmolekül

- Geld = Energiefluss

- Verwaltung = Immunsystem

- Bürokratie = Entzündung

- Überregulierung = Autoimmunreaktion

- Staatsversagen = Organversagen

Deutschland, Europa und große Teile der Welt zeigen messbare Endphasenmuster, die aus Geschichte, Systemtheorie und Komplexitätsforschung bekannt sind.

Die Alternative zum Kollaps ist die biologische Alternative:

Entlastung, Entzündungssenkung, Reduktion toxischer Schuldlogik und Wiederherstellung freier Energieflüsse.

Damit wird nicht nur der Niedergang erklärt, sondern seine Umkehr wissenschaftlich möglich.

Exkurs: Systemische Sterbehilfe – Wenn ein Gesamtorganismus seinen Zyklus vollendet

In der Medizin bedeutet Sterbehilfe nicht, ein Leben zu beenden, sondern unnötiges Leid durch künstliche Lebenserhaltung zu vermeiden, um einen natürlichen Übergang zu ermöglichen.

Übertragen auf moderne staatliche Großsysteme ist der Zusammenhang präzise:

Ein Staat ist kein politisches Konstrukt. Er ist ein Gesamtorganismus aus dutzenden miteinander gekoppelten Organen.

Dazu gehören:

- Rechtssystem (Immunlogik)

- Verwaltung (Stoffwechsel und Versorgung)

- Finanzsystem (Energieverteilung)

- Sozialsystem (Regeneration und Wiedereinbindung)

- Sicherheitssystem (Schutzmechanismen)

- Medien (Signal- und Hormonsystem)

- Infrastrukturen (Durchblutung)

- Wirtschaft (Energieproduktion)

- EU-Superstruktur (übergeordnete Regulationsschicht)

Wenn ein solcher Gesamtorganismus in die Endphase eintritt, zeigen sich stets dieselben Muster:

- Autoimmunreaktionen (der Staat bekämpft die eigenen Zellen/Bürger)

- Entzündungsprozesse (Bürokratie, Kontrolle, Überregulierung)

- Energiestau (Geld blockiert in Kompensationskreisläufen)

- Organversagen (Justiz, Verwaltung, Infrastruktur)

- Überkompensation (Symbolpolitik, moralische Narrative, Straflogik)

- Zellstress (Bevölkerung physisch/psychisch erschöpft)

In dieser Phase führt künstliche Stabilisierung zur Verschlechterung:

- immer neue Regeln,

- immer mehr Kontrolle,

- immer größere Apparate,

- immer höhere Kosten.

Es ist das systemische Pendant zur medizinischen Fehlentscheidung, einen sterbenden Organismus immer härter zu beatmen, zu sedieren, zu fixieren, zu behandeln, obwohl:

- der Stoffwechsel nicht mehr reagiert,

- die Organe sich gegenseitig blockieren,

- und jede Intervention das Leiden erhöht.

Systemische Sterbehilfe bedeutet daher:

- **Entlastung statt Erhalt.

- Abschalten toxischer Funktionslogiken.

- Beenden künstlicher Komplexitätssteigerung.

- Zulassen des natürlichen Übergangs zur nächsten Ordnungsform.**

Sie ist nicht destruktiv. Sie ist der einzige sanfte, lebensdienliche Weg der Transformation großer Organismen.

- Kein Organ wird „getötet“.

- Kein System wird „zerstört“.

- Der Gesamtorganismus darf aufhören, sich selbst zu bekämpfen, damit ein neuer Funktionszustand entstehen kann.

So wie jede Zelle und jedes Lebewesen ihren Zyklus vollendet, vollendet auch ein Staat seinen Zyklus:

Nicht durch Zusammenbruch, wenn er loslässt, sondern durch Erneuerung, wenn er aufhört, sich künstlich festzuhalten.

Fußnoten

Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, 1984; sowie Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, 1997. ↩ ↩

Joseph A. Tainter, The Collapse of Complex Societies, Cambridge University Press, 1988. ↩ ↩

Edictum de Pretiis Rerum Venalium (Diokletianisches Höchstpreis-Edikt), 301 n. Chr.; vgl. ausführlich: Peter Temin, „Price Controls in the Roman Empire“, Journal of Economic History. ↩ ↩

Michael Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford University Press. ↩

Şevket Pamuk, The Ottoman Empire and European Capitalism, 1820–1913, Cambridge University Press; sowie diverse LSE Working Papers zur Fiskalgeschichte. ↩

Christine Philliou, The Ottoman Empire and Its Discontents, University of California Press. ↩

Elena Kochetkova, „People’s Control and the Morality Quest of the Late Soviet Union“, Journal of Social History. ↩ ↩

Geoffrey West, Scale; Peter Turchin, End Times; diverse systemwissenschaftliche Modelle zur Komplexität, u. a. S. Schunck et al. ↩ ↩ ↩